久しぶりに記事書きました。sword_renです。

最近やってるゲームがwarframeと鳴潮とDelta Forceばっかりになってきました。あと撮影用のAC6。デルタ楽しいからね。しかたないね。

Contents

Delta Forceってどんなゲーム?

一言で言うなら、無料でバトルフィールドとタルコフ(みたいな)が遊べる大ボリュームFPS

98~05年までシリーズ展開されていたDelta Forceシリーズの権利をTiMi Studioが買い取り、現代に復活したタイトルです。でも過去作遊んでなくても全然楽しめるのであんま気にしなくてヨシ!(実際筆者は過去作やったこと

ないです。)

用意されているモードは3つで、バトルフィールド(以下BF)を彷彿とさせる32vs32の64人対戦が楽しめるウォーフェア、戦場に降り立ち、敵や他プレイヤーから物資を調達しつつ脱出を目指すPvPvE脱出型シューターモード、オペレーションズ、そして記事執筆時点ではまだ未実装なものの、映画「ブラックホークダウン」を題材としたキャンペーンモード、ブラックホークダウン。

筆者はオペレーションズ(タルコフモード)は一切と言っていい程やっていないので、ウォーフェア(BFモード)中心の記事になります。

ウォーフェアモードの魅力

筆者は過去にBFを4、1、V、2042の四作をプレイしているが、それでも十分に面白い!と称えられるレベルで面白い。マジで。

それぞれの作品のいいとこどりのようなシステムでありながら、独自の改修でしっかりとバランスも取られているのが凄いところ。

執筆開始時点(2024/12/28)でのモードはこんな感じ。

防衛側と攻撃側に分かれて、攻撃側は拠点を全部占拠する、防衛側は攻撃側の兵力を全損させれば勝ちのBFでいうところのブレークスルー、”攻防”。

拠点を占拠しあい、先にスコアが最大に達した方が勝ちとなるBFでいうところのコンクエスト、”占領”

以上の二つがメインモードで、他は期間限定のマップ限定モードや限定ルール。 (画像の”奇襲”は拠点の取り合いや交戦が加速したモードで、BFでいうところのコンクエストアサルト……だったはず)

兵科システムとスペシャリスト

プレイヤーはそれぞれロールとも言える兵科を選び、更にそこに属するオペレーターを選択して戦います。所謂CODとかで言うところのスペシャリストシステムで、BFでは2042にあったシステムですね。

ただ2042と違って、一部共通の武器を除いてちゃんと兵科ごとに持てる武器カテゴリが違うのは大事なポイント。

-

突撃兵

-

共通武器以外ではアサルトライフルとショットガンを選択可能。

-

エイム中の移動が速く、武器も純粋に強力なため銃撃戦に強いほか、対人で使いやすい爆発物も取り揃える。

-

取り敢えず他のFPSからのノリで遊びたいならこの兵科を選んでおけば間違いない。特にスライディングはこのゲームにおいてダイアウルフだけの特権となっている。

-

該当するオペレーターはダイアウルフと威龍。持続的な機動力や使いやすさを求めるならダイアウルフ、瞬発力や戦線突破などなら威龍か。

-

-

支援兵

-

共通武器以外ではサブマシンガンを選択可能。

-

他の分隊員以外の味方の蘇生も可能で、医療で戦線を支える。蘇生速度も速い上、蘇生モーションが殆ど無いため、隙を晒しにくい。

-

ガジェットで弾薬箱を選択可能なため、物資面での補給も。

-

該当するオペレーターはスティンガーと蠱毒。回復特化ならスティンガー、バフやデバフを扱いたいなら蠱毒。

-

-

工兵

-

共通武器以外ではアサルトライフル(突撃兵のものとは違うラインナップ)とマシンガンを選択可能。

-

敵への制圧デバフや物理的な障壁を展開して戦線を構築する。

-

ランチャーなどの対車両に対して強く出られるガジェットを選択可能。お馴染みの修理用トーチもあるらしい。

-

爆発ダメージやデバフに対してある程度の耐性を持つ。

-

該当するオペレーターはシェパードとウルル。デバフで敵の進軍を遅らせるならシェパード、防壁や焼夷手榴弾で物理的な橋頭保を築くならウルル。

-

S3(後述)では盾持ちオペレーターのディープブルーが追加!

-

-

偵察兵

-

共通武器以外ではマークスマンライフルとスナイパーライフルを選択可能。

-

敵をマーキングして味方を支援したり、戦場に潜みリスポーンボーコンで裏から突破口を作ることが可能。

-

兵科以上にオペレーターごとの特色が強く、戦場のどこにでも使用しているプレイヤーを見かける。

-

該当するオペレーターはルナとハッキングクロー。範囲攻撃手段とマーキングで味方を支援するならルナ、静音性や敵のシグナル探知などを利用して裏から突き崩すならハッキングクローを選択するといい……かも。

-

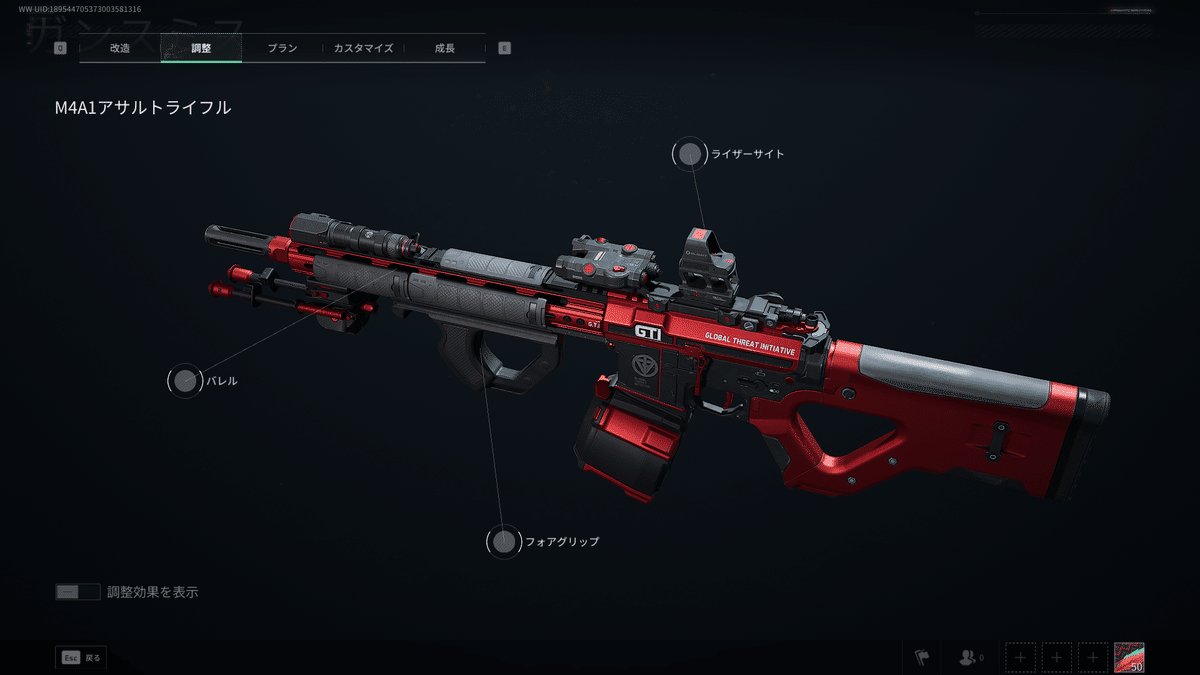

豊富かつ育成しやすい武器のカスタマイズシステム

武器の種類は非常に豊富で、S3開始時点で突撃兵が持てるアサルトライフルだけでもなんと11本。アサルトライフルは工兵や援護兵が持てるものも存在するので、実際の数はもっと多い。

そして何よりの見どころはカスタマイズ

参考までにM4A1のカスタマイズ画面をご覧いただこう。

アホのようなカスタマイズの幅広さである。

これは後述のオペレーションズ(タルコフモード)があるが故のシステムだと思われるが、こちらはただの大規模対人戦モード。

武器のレベルさえ上げてしまえば、あとはタダでガチャガチャとカスタマイズし放題である。

無論、アタッチメントが多いということは武器のレベル上限も高い。例として挙げたM4A1は最大レベルまでになんと76という一見バカのような数値を要求される。これだけ見るとCODなどの武器レベリングを思い出して萎えてしまう人もいるかもしれないが、安心してほしい。

まずこのゲームでは、武器の1レベルあたりの経験値要求量は変化しないようになっているため、レベルの前半後半関わらず、同じ速度でレベルが上がっていく。変化してました。ナマ言ってすみません。

要求自体も小さいため、少し調子が良いマッチなどでは1試合で10レベル以上上がるなんてこともザラ。

そして何より一番親切なのは、武器の経験値トークンシステム。

アイテムの経験値トークンを使用することで、戦闘せずとも武器のレベルが上げられるようになっている。

以下の画像ではAK-12のサンプル。M4A1もビックリの最大レベル82だが、経験値トークンを使用することでまったく使っていないにも関わらず最大レベルに出来てしまう。

経験値トークンはイベントやバトルパスなどでかなりの量手に入る他、レベルが最大になった武器を試合で使用することで、溢れた経験値の一部がトークンとして返還される。

気に入った武器がアンロックされたら、1本2本程度であればすぐさま最大レベルにして使用できるのでかなり遊びやすい。もちろん、武器での戦闘をあまりしないビークル使いやメディックプレイヤーにも嬉しい仕様。

ちなみに下記画像は筆者が好んで使っているSMG、SR-3Mのお気に入りカスタム。かなり妙な外見だが、腰だめ撃ち制度にガン振りしているので、ほぼ細かいエイムもリコイルコントロールも不要でガンガン敵をなぎ倒していける。恐ろしく強いため、気になったら以下のコードからコピーして是非とも使ってみてほしい。

シェアコード【SR-3Mコンパクトアサルトライフル-ウォーフェア-6F4QAQK09265B26C2NU3R】

大規模でありながら時として個人の力でひっくり返るド派手な戦場

BFシリーズさながらの大規模戦闘マップで繰り広げられる戦闘だが、もちろんマップの一部ではBFでお馴染みだったマップ破壊表現などもある。

S3からはBFVに存在した工事システム(マップの特定箇所に土嚢を積んだりして、防壁を生成したりする)も取り入れられ、同じ場所で戦い続けていても戦場の様相は大きく変化する。

特筆すべきシステムとして、陣地支援というモノが存在する。

これはスコアを用いて爆撃などを要請するというシステムで、BFVに存在した分隊支援システムを彷彿とさせる。(分隊が貯めたスコアを使用し、分隊長が様々な支援を要請する)

ただしこれは分隊支援システムとは似て非なる。というのも、ここでは使用するスコアも、要請する為のスコアも全て自分自身。

つまり、戦場に貢献すればするほど、この支援をもって個人の力で戦場を動かしてしまえるのである。

以下の画像で使用しているのは8000スコアで呼び出せる戦略ビーコン。

味方全員がここからリスポーンできるため、争奪戦中の拠点に味方を留めたり、うまく使えば敵拠点を大勢の味方で襲撃するなどができる。

味方が使用してくれるだけでガンガンスコアが入り続けるため、ここから更に他の陣地支援に繋げやすいのも魅力的。

また、砲撃やビーコンだけでなく、車両投下の要請も可能。特に戦車などは対策ガジェットを持たない支援兵などにとっては悪夢でしかないため、相手に与えられる威圧感は絶大だ。

オペレーションズモードの魅力

筆者は脱出系シューターの経験はほとんど無く(強いて言えばCODMW2のDMZくらい)、このモードもウォーフェアモードほどはやりこんでいないため、簡潔に書いていく。

一言で言うならば”カジュアルすぎないカジュアルタルコフ風(筆者はタルコフエアプ)”

まぁ筆者はタルコフやってないし詳しく知らんからDMZとの比較で書くんだけどなブヘヘヘヘヘヘ

こちらは画像の通りスタッシュシステムや各種装備の多さなど、よくTwitterとかでスクショが流れてきたらタルコフっぽいな~と思う感じのスクショ。

一見ザ・エクストラクションシューターといった感じだが、オペレーター各員の能力はウォーフェアモードと同じように反映されるため、さながらヒーローシューターのよう。

例えばウォーフェアモードでは味方の回復を得意としていたオペレーターのスティンガーであれば、ウォーフェアモードと同じように回復銃を使用して味方と自分を回復可能。オペレーションズでは自動回復が無くアイテム回復のみの環境だが、スティンガーはCT以外リソース無しでの回復が可能なため、味方にいれば喜ばれること間違いなしだし、ソロでも使いやすくておすすめである。

突撃兵や工兵といった強力な武装もそのまま使えるし、偵察兵の凶悪極まりない探知効果も使えるため、各々のプレイスタイルが出やすく、動き方もバリエーション豊かなのがオペレーションズの魅力だ。

他にも、脱出型シューターと言えば、死んでしまうと持ち込んだモノも拾ったモノもパァ。丸腰でおうちに送り返されるのが定番だが、その点でも少し優しく、よりカジュアルにゲームを楽しめるシステムがある。(この辺のシステムがタルコフにあったらこのパート聞かなかったことにしてください)

まず一つ目は金庫システム。

ここに入れておいたアイテムは、なんと死んでもそのまま持ち帰ることが可能。

2×1スロットしか無いため使えないように見えるが、任務報酬でサイズ違いの金庫利用券なども手に入る。シーズンパスを買えば、そのシーズン中は常に有効な3×2サイズ金庫が貰えるためこれがおすすめ。

流石に武器などは入れられないものの、ちょっと値の張るルート品だったり、失くしたくないクエストアイテムなどをここに入れておけば、失う心配をする必要がないため非常に安心だ。

もう一つの魅力は制式装備チケット。

序盤で死んでしまってもう使える装備も買うカネも無い!という状況であったり、軽く出撃してきたいけど装備を失うのが怖い……なんて時にはこのシステム。

チケットを消費することで、指定された装備を纏って出撃することが出来る。

時間ごとに補充される新兵チケットでは以下画像の通り最低限といった感じだが、イベントなどで貰える標準チケットやエリートチケットを使えば十分な装備、それどころかレアリティエピック(紫)の装備まで支給してもらえる。

しかもこの装備、死んだら没収されてしまうのは当たり前だが、なんと生きて帰れば自分の懐に収めてしまえるのである。

流石にマーケットなどに流すことはできないが、自分の武器庫を潤わせる分には十分ありがたいシステムだろう。標準チケットあたりはガンガン配られているので、資源の無いうちはこれで出撃していくと良いだろう。

デルタフォースの魅力

悪魔的なシステム、マンデルブリック

このゲームをプレイしていると、極稀に手に入れることが出来るルートボックスが存在する。それがマンデルブリック。

極稀と書いた通り入手方法は困難で、オペレーションズであれば、低確率でマップに配置されたものを拾った上で、マップ中のプレイヤー全員から狙われながらも解析して持ち帰る。ウォーフェアであれば、試合を50回or成績上位25%以内に入ることで極低確率でドロップする。(ウォーフェアモードでは週間入手上限2個)

これは量子鍵と呼ばれるイベントや課金で入手できるアイテムを使って開くことが出来るのだが、開かずにマンデルブリックそのものを準課金通貨で他プレイヤーに売却することも可能。悩ましい。

売却せずに開封した場合、ランダムな武器スキンが入手できる。このスキンも準課金通貨で売却が可能なのだが、スキンにはそれぞれランダムな品質値が設定されており、これによってスキンの汚れ具合など外観が変化する。そのため、完全に同じ見た目のマンデルブリック産スキンはほぼ存在しないと言ってよい。

……これだけならただ「へー」で終わるのだが、一番悪魔的なのは最高レアリティのスキンである。

なんと品質以外にもカラーがランダムであり、質感やディテールの違うレアリティ違いがあり、更にスキンが生成された際の連番まで付与されている。

俺はNFTでも漁っていたのか?と思うほどの唯一無二性であり、これがプレイヤーをマンデルブリック取得へと掻き立てるのだ。

以下の例はS3マンデルブリックの最高レアスキン、「プロゲーマー」の例。

ご覧の通り、全て同じスキンでありながらまるで違う。

1デルタコインの価値は日本円にして2.7円のため、記事執筆時点での最安値はなんと12,150円。

レアリティや品質の高いものであれば、10万円クラスで取引されているものも存在する。

この悪魔的なシステムが故に、プレイヤー達はマンデルブリックを求め、手に入れれば最低保証の為にそのまま売ってしまうか、はたまた超低確率の一攫千金を夢見るのか、日々悩み続けるのである。

悪魔的……っ!!悪魔的システム……っ!!!!

やさしい仕様のバトルパス

シーズン制のF2Pゲームということで、当然ながらバトルパスが存在する。

無料報酬と有料報酬があり、有料報酬はウォーフェア版を買うことでアンロック可能な報酬、オペレーションズ版を買うことでアンロック可能な報酬、どちらかを買えばアンロック可能な報酬ノードがあるが、どうせ買うならばオペレーションズ版とウォーフェア版が両方入った豪華版を買うことをおすすめする。

理由はシンプルで、遥かにお得な上、どちらの版でもどちらか片方のモードでしか使えない報酬ばかりという訳では無い点が挙げられる。

ちなみにオペレーションズとウォーフェアどちらでもバトルパス経験値は手に入るため、どちらかを必ずプレイしないといけないということは無い。

ちなみに豪華版は750デルタコインだ。(日本円で1520円)

このゲームのバトルパスの特筆すべき点として、「バトルパス報酬の獲得が非常に緩い」という事が挙げられる。

というのも、バトルパス用の経験値は普通にプレイするだけでガンガン入ってくる。ウォーフェアモードであれば、1試合こなすだけで1~2レベル分の経験値と、ランク上げが非常に緩い。

ただし経験値は週間上限があるため、1週間で全部上げ切ってしまう、なんてことは出来ないようになっている。

言ってしまえば、ソシャゲなどによくある月パスとバトルパスをがっちゃんこしたような仕様に近い。

毎日1試合やっているだけでも報酬コンプリートが可能なため、時間が取れにくくても安心してバトルパスを買えるのは非常に嬉しい。

もし出遅れてしまった場合でも、シーズン終盤には週間上限が無限になるため、そこで取り返すことが可能。

内容物としては武器やオペレーターのスキンの他、経験値トークンやオペレーションズ用の弾薬なども入っている。そのため、バトルパスを買っておけば、ある日突然普段やらないモードをやりたくなった時でも、十全なスタートダッシュに用いることが出来る。もちろん、普段からやりこんでいるプレイヤーにもそこそこ嬉しい。

インストール案内

今作はSteam、Epic、そして公式サイトからプレイ可能。どれでプレイしても大きな差は無いが、個人的にはSteamがおすすめ。今作はゲームパッド非対応だが、Steam設定からゲームパッドにキーマウ操作を割り当てたりできるからだ。(筆者はキーマウだが)

今後公式のゲームパッドサポートやCS機展開、モバイル版が予定されているが、これらはまだ執筆時点では未定になっているため、公式からの情報を確認しておこう。

ちなみに要求スペックだが、かなり軽い。

筆者のgtx1070 + Ryzen5 3600xtでもそれなりの画質で60fpsは余裕で動くので、PCの性能が足りるかどうかで悩む必要はあまり無い……はず。

あとがき

ちんたら書いてたら年跨いじゃったよ~~~~

年越してからすぐ上げようと思ってたけどフリーダムウォーズリマスターと無双ORIGINSに負けちゃった……。

この辺も記事書きたいね。

ちなみにこの筆者の前でモンハンワイルズの話をするとPCスペックの都合で泣き出してしまうのでご理解ください。

-320x87.png)