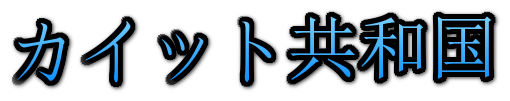

第1章-2 独立傭兵トモカズ

南京、北京、東京、西京。

トモカズの暮らすその国は、四つの大都市に別れての内戦が続いていた。

四大都市の軍事衝突は当然として、

黒社会に宗教組織。あるいは、金の匂いを嗅ぎつけた外資系勢力もあった。

PMC、とどのつまりは現代の傭兵たちはこぞって各派閥・勢力から金を貰い、問題を解決している。

トモカズのように、自由が好きな個人の独立傭兵というものも、決して数は多くないが居ないわけではない。

数式による戦闘は武力・実力の世界であり、個人でも大部隊に匹敵する戦闘力を持ち得る。

独立傭兵は、賞金稼ぎ、護衛人に暗殺者などの汚れ仕事に重宝される。

政治・軍事、経済に数理技術の事情、エトセトラ……を鑑(かんが)みれば隙を突いて稼ごうと思う個人は、少なくはならない。毎日積み上げられる欲深い者の末路――死体と同じ程度には。

トモカズの現在地は、東京。

人口は一〇〇〇万人超と四大都市で最も多いが、土地面積なら最小である、人口過密地帯だ。

最近通い詰めている料理店の『あざらし亭』に入ったトモカズは、コートを自らの座る椅子にかけて料理を注文した。会計を電子決済で事前に済ませ、店内に入れられた暖房が、コートに残っていた霜や雪を溶かしていく。

トモカズは、なるべく混み合う時間や、決まりきった時間は避けている。どこかの敵対組織に監視されて襲撃されるのはごめんだった。

『あざらし亭』や、他の客だって巻き込まれたくないのは、同じはずだ。

一〇分ほど穏やかな時間を過ごすと、二十代手前のように見える少女のような店員が、赤ワイン、そしてバゲット・パンとラム肉のハンバーグをお盆に乗せて運んできた。

この店員は見た目も綺麗だし、暇なときは話し相手にもなってくれる。知性も愛嬌もある、良い女だと思っている。

が、トモカズとの関係に、特に進展はない。

彼の望み通り、食前ではなくメインと一緒に提供してもらった赤ワインを一口。

『すっ』とナイフで触った瞬間に肉汁が滴(したた)る、ラム・バーグを切り終え、フォークで口元に運んで頬張ると、直後。即座に固めに焼かれたパンを噛み千切って咀嚼(そしゃく)。

飲み込み終わると、赤ワインを再び飲む。永久機関のような動きを、しばらくの間は続けるトモカズだった。

ラム・バーグはトモカズたちの暮らす島国の西にある大陸の、中央あたりでよく食べられているものらしい。

以前、ラムひき肉と野菜の揚げ餃子を食べたこともあるが、小麦粉の皮がカリッカリに揚げられていた印象が強い。だからこそ、その中の具材が引き立つのかもしれなかったが。

茹でられたニンジンやジャガイモなどの付け合せ野菜も、大豆(ソイ)ソースや赤ワイン、砂糖などを煮立たせてできた特製ソースによく絡み、同じ器に入っているラム・バーグの肉汁とも混ざり合っていて、大変に美味しい。

トモカズは食事を終え、一息吐く。

例の店員は、他の客との応対で、それなりに忙しそうだ。「ごちそうさま」と伝わるように言ってから、トモカズは退店する。

ドアを開けると、アルコールで上気した顔が、春の訪れはまだ遠い寒気にぶつかった。

場所は北京。人口は東京には及ばないが、都市の拡張・開発が常に行われている。

北京市の中でも、あまり『平穏を好む人間が近づかない地域』の一つ。

その中心地の建物にその女、スーリは居た。

スーリは一見、十代前半にも見える少女だったが、周辺には緊張した面持ちの黒サングラスの男たちが、スーリ同様に範囲数式を強固に展開していた。だが、この空間の支配者は、間違いなく彼女――スーリだ。

「で、逃げてきたわけ?」

冷や汗を垂らしながら、殺し屋の男は返答をいよいよ迫られていた。

「今回の装備では、奴を遠距離からの狙撃程度で倒すことは不可能かと……思いまして」

スーリは、『本部』が雇った殺し屋の不手際と言い訳に、眉(まゆ)をひそめる。

同時に手が動いていた。範囲数式が拡大していたが、抵抗するのは無礼にあたる。死の可能性があっても、男は動けない。

「あんた、頭は在(あ)るけど中身がないの? 開けて確認してみようかしらー」

「や、やめ……」

数式によって首を締められた殺し屋が、苦しみの悲鳴を上げる。

興味をなくしたように、少女の無関心の双眸(そうぼう)は、苦しむ男と自身の中間くらいの空間、虚空を見る。

スーリの手には、銀色の鍵。

鍵が投げられ、奇妙な数式下の物理法則に則(のっと)った変則的な軌道を描いてから、男の手に収まった。

「金(カネ)と兵器庫の鍵は渡す。

最後のチャンスだと思って。他の人間を使っても良いけど、証拠が残っていたら口を封じるので、ドント・フォーゲット」

気軽にスーリがそう言った。

殺し屋は了承の返事をすると、逃げるようにその場を走って後にした。

「独立傭兵トモカズ。放置しておくと、こちらの作戦に支障が出る。

まあ、あの殺し屋くらいでなんとかなるとも思えないけど」

-320x87.png)