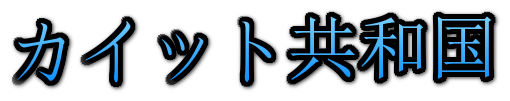

Contents

まえがき

どうも、書い人(かいと)です。

この小説シリーズ(小説群。まだ2ポスト目ですが)、オチがないよな……とか思い始めました。

主人公を死なせればそりゃあ、強制エンドですけど、愛着があるからずっと続けたい気がするんですよね。

バン&ライアン、とありますが、今回登場するのはバンくんのみです(ライアンとはいずれ出会います)。

大魔法使いの卵、バン

ー子どもの頃から不思議だった。

彼、彼女ら主観からすれば、なにも不思議ではなかったのだが、周りがあまりにも不思議がるので、大変な違和感を覚える。

それこそが天からの贈り物(ギフト)であり、才能。

魔法の使い手に相応(ふさわ)しい、違和感による悩みなのだろう。ー

バンの独特な行動や感性については、両親もほとほと手を焼いていた。

物心つく前から、バンの周囲では発火したり雷電――火花が散ったりすることが往々にしてあった。完全にバンの意志だったのは間違いない。

バンの母親は危ないから止めなさい、と言いたくても言葉を覚える前からの話であり、言い聞かせて矯正(きょうせい)を図るのは難しかった。

言葉を話すようになったバンは、それはそれでなかなか論が立ち、『へそ曲がり屋』と言われるようになった。

バンにとってはただの、言葉を用いた論理展開なのだが、少なくとも両親は受け答えに困って、そう決めつけるようにして『へそ曲がり屋』と、そんな風に言ったのだ。

当時のバンには、論を言うだけ無意味な相手なのだと悟れるほどの知識はなく、バン自体も困っていたが、友人たちに『大道芸の真似』と称し、連日、火炎に雷の火花(スパーク)を見せて、その腕前は常々上達していった。

バンは、初等学校に上がったのとほぼ同時に、両親と共に校長先生に呼ばれることとなる。

別に校舎を大炎上させたとか、そういうことではない。

「早めに、精霊魔法の勉強をしなさい」

ほとんどそうとだけ、言われたのだった。

基礎的だがわかりやすい、精霊魔法の本を貰った少年バンだが、彼はほとんどの概念を既に独力で身に付けており、むしろ勉強になったのは読書による言語能力の方だった。

並の才能程度の読者が相手なら、読み終え、身につけるだけで通常ならは三年かかるほどの本だったのだが、幼少期から『精霊に触れて』いたバンは、数日と経たずにその内容を完璧にマスターし、超克(ちょうこく)といっていい領域にまでその足を踏み入れていた。

なにせ当時の校長が『あと一年経ったら渡そう』と思っていた本を、一週間と経たずにバンにねだられて、そして貸した(そしてバンは返さなかったのだが)内容の応用編の一部を自力で獲得していたのだから、凄まじい才能である。

魔法の天才、神童。

もっとも、ここは地方都市。

校長も、『あの学校』には、まだまだ上がいるのだろう。そう思っていたが、バンにずば抜けた才能があるのは事実だ。

校長はバンの未来のために、両親を力強く説得し、転校のための手続き――紹介状を書いた。

バンが、魔法学の専門書に手を付け始めた、一〇歳の時になる。

『アデルノーツ魔法学校』、通称『アデル』。

数千人の生徒数を抱える、世界有数の――否。世界最大の魔法学校である。

アデルは、大陸を二分する大国の一つである『騎士団諸国家』が興した大学校。

魔法というものを、国家の主導で体系的、ないし、高度に専門的にその内容を学習、研究できる場として作ったのがその発祥(はっしょう)となる。

くせっ毛の強い赤毛を持つバン少年は、蒸気機関の列車の中で、将来に思いを馳(は)せていた。

卒業する際には、望むのならば騎士の叙勲(じょくん)を受けることができる――位(くらい)は最も低いが、それでも貴族だ。

立派な成績で自宅に凱旋(がいせん)して、両親を驚かせてやろう。一〇歳の少年は、その小さな身体とは裏腹に、当人なりに大きな野望を抱いていた。

蒸気機関の列車に揺られながら、バンは校長先生と二人旅(両親は見送るのみだった)、といった風情だった。校長先生の同行があることは、とても頼もしかった。

向かい合って座れる形式の、四名分の列車の座席。

向かい合う、対面には校長先生。

バンの隣には自身の大きなリュックサック。そのリュックから本――精霊魔法の教科書を取り出して、予習をしておく。一年生向けだ。

アデルは一三歳からの一般入学を受け付けているが、飛び級入学の例外も多い。

一応、学年制を取っているものの、卒業に関しては十分な単位を全て終えれば良いという、シンプルなものだ。

あるいは、よほどの問題を起こして退学となる(自主的か強制かはさておこう)、までは在籍できる。

ここ二〇年ほどの平均では、一九歳と数ヶ月程度で卒業となるらしい。

何年かかるかは分からないが、早期の卒業よりも、とにかく知識を手に入れたかった。なにせ、一般入学した他の生徒よりも、三年も早く入学しているのだから。

リュックから取り出した教科書の内容を、バンは頭の中で構築するのだが、ずいぶんと簡素な内容だなと思った。

詳しいことに関しては、授業で教えていくので、この程度でいいと思ったのだろうか?

揺れ動く車内でウズウズとしたが、インクを零(こぼ)すわけにもいかない。

すぐにでも、この本の加筆・修整がしたいのだ。

問題文でも作ってみようかな? と、バンの頭の中は、たくさんの魔法で溢(あふ)れている。

付き添いとの校長先生とは、目一杯、手を振ってお別れした。

長ったらしい入学式でのアデルの学校長、そして最優秀らしい学生の挨拶を終え、学生寮での一日の休息の後、授業が開始された。

授業を受ける教室は、『講堂(ホール)』と呼んで差し支えない、広い空間を持つ一部屋だった。

『精霊魔法学(せいれいまほうがく)』。

それが、アデルノーツにおける、バンたち一年生が受ける最初の授業になる。

魔法とは、魔力を通して世界に干渉する力のことで、精霊魔法は炎を出すなどの極めて原始的な魔法だ。

そして、高度な魔法に応用・派生させていくための、すべての魔法学や魔法技術の土台になるものだ。

しかし、

「全部、知ってる」

黒板に書かれた説明と、簡素にまとめられた教科書を照らし合わせ、バンは授業の開始早々軽い言葉でそう言った。

少しだけ白髪の混じった、金髪の女性の教授――マーガレット教授はバンを真っ直ぐ見つめると、

「そうですね、では精霊魔法を扱えますか?」

試すような口ぶりで、尋ねてきた。

バンは席から立ち上がると、いつものように、人差し指だけを伸ばした右手で自らの前に火炎を放つ。

『先生、あまりにも簡単過ぎます』。そう、燃焼しつづける火炎で、文字を作っていた。しかも、バンから見て右からの順に書かれている。つまり、マーガレット教授から読んで正しくなるように文章を成立させていたのだった。

妙齢の教授は、目を見開いた。

「あらいやだ、天才だわ……」

あっけに取られたマーガレット教授は、正直な本音をつい、漏らしてしまった。

ごほん、と一度仕切り直しに咳払いをして、手を払ってバンに炎を消すように指示した。版も僅かに指先を振り、炎の文字が消える。

「すげえ!」「大道芸で見たことがあるよ!!」などといった、まばらではあるが称賛(しょうさん)の声と、残りは息を呑(の)む静寂(せいじゃく)があった。

「素晴らしいですね、一年生向けの教科書でどこか、わからないところはありますか?」

「いいえ、先生。

ただ、教科書に書き込みをしています。ちょっと、分かりやすく書き直したんです」

「……。

貴方、お名前は?」

バンがフルネームで応じると、

「ではバン君、歩いてその教科書を私に見せに来てください」

はい、と。おずおずと少年は教科書を見せに歩く。

マーガレット教授が、丁寧に渡された教科書を読んでいく。

バンは、特に好きな書き込みをしたページ数を伝えてみて、教授の顔色が変わった。

「この魔導器具への応用例……。四年生の内容じゃない。どこでそんな知識を身に付けました?」

「入学前の機関車の中で、前からあったアイデアをまとめただけですけど……」

何のこともなさげに、バンは言葉を紡ぐ。怒られなきゃいいけどなあ、くらいは思ったのだが。

「僕、怒られますか?」

「とんでもない!

すぐに上の先生と確認を取ります。

皆さん、初日から申し訳ありませんが、今回の授業はこのバンくんに預けます」

「はい?」

ポカンとしたバンを尻目に、マーガレット教授はすぐに、広い教室を出て行ってしまった。

一体、何が起きたのだろう? 自分は何をしたのだろう?

それよりも、他の一年生たちが「僕にも火を出せるように教えて!!」と、駆け寄られて大変になっていた。

魔法――魔法学ほど、残酷なほどの才能の差が出るものはないだろう。

数学や芸術ですら、膨大な忍耐や努力があればなんとかなることはあるが、魔法はそもそも魔力がなければ、その現象を起こすことすらもできないし、そもそも数学、物理、化学、生理学etc……は前提として必修科目になる。

仮に魔力を僅(わず)かでも持っていたとしても、生まれ持った知性でどれだけ応用していけるか、努力できるのか。さらに残酷なことには、環境も必要になってくるはずだ。

バンはそれらを全てクリアしていた――少なくとも精霊魔法とその簡単な応用に関しては。

ほぼ、独学でここまでの能力を十歳で身に付けたというのは、アデルノーツが始まって以来の才能だった。

初等学校時代に引き続き、アデルに入って入学早々、校長室にバンは『お呼ばれ』されていた。

挨拶もそこそこに、校長先生が口を開き、また周りに控えた教職員たちが様々な目をバンに向けていた。

「君には、明日から四年生と同じ精霊魔法学の授業を受けてもらいます。飛び級です。不審がられないように、最初は校長先生が引率したいと思います」

バンに有無を言わせず、さらに怜悧(れいり)な目に眼鏡(レンズ)を付けた校長は続ける。

「他の授業に関しては、今のところ様子見します。一年生のものを受けてもらいますが、退屈になってきたら言ってください。すぐに、進級準備をします。

我々は、貴方が最年少でアデルを卒業し、将来的には魔法学の大家となることを祈っています」

「あの、進級試験とかは必要ないのでしょうか……?」

言葉の最後は消え入りそうな声となっていた。あまりに展開が唐突すぎる。この様子だと明らかに試験が不要のようだったのは事実だが、一応確認しておきたかったのだった。

「私たちが認める限り、その辺りは気にせずにして宜(よろ)しい。

やや、危険を伴う実験の試験などはこちらで十分に面倒を見る、その予定となりました」

最後に、と校長は続けた。

「貴方の精霊魔法学、あるいは教科書への探究心、理解力には感服いたしました。

できることなら、教科書の改良を、我々先生たちと手伝って頂きたいのです。代わりに、学費は全て免除致します」

「本当ですか!?」

前半部分も後半部分も、大変魅力的な提案だった。

「はい。ですが、引き受けるのならばお仕事です。

貴方の年齢もほとんど考慮はしません。

簡単に言えば、大真面目に努力することが大前提となります」

「やります!!」

拳を握って、一〇歳のバン少年は、震え――武者震いと一緒に、そう応じた。

バンは、四年生までの教科書の改良の大部分を一ヶ月ほどで終わらせてしまい、今度は問題文の作成に取り組んでいた。

精霊魔法学における予習復習、通常の学習において参考になるように、わかりやすい例題と模範解答を示してから、簡素な解答のみを別記したテキストを作成する。

印刷費はそうは安くないので、誤謬(ごびゅう)等による出題ミスは可能な限り見返し、最後に専門の魔法学の教授たちに完読してもらい、これを初稿(しょこう)とした。

精霊魔法に関しての基礎概念(きそがいねん)を、ここまで分かりやすく再執筆(リライト)できる人間は見たことがないと、教授たち全員が驚いていた。

バンからすれば、なんということはない。もともと子どもたちの無理難題を、楽しませてやりたい一心で魅(み)せつけたり、教えたりしてきたのだ。

応用ではなく、知識のお披露目会に過ぎなかった。

難しいのはやはり、より高度な五、六年生以降の勉強や研究、卒業論文の作成なのだろう。

数年かけて、終わると良いな、くらいにバンは思っていた。

また、精霊魔法学以外の科目としては、一年生では錬成魔法や契約魔法の座学と、極めて初歩的な応用例を学ぶのだが、やはりバンは容易く(本人は苦労している、との談ではあるが)数年分を学び終えるレベルに達していた。元々、魔に関しては総合的な素養があったのだろう(他にも物理や数学なども必修として、他の科目は歴史などを自由に学ぶことが出来たので、バンは図書館から本を借り、興味のある分野を貪るように読み耽(ふけ)っていた)。

「バン君、君は天才だ。そして君は、君自身の力に自覚的にならなくてはならない。

決して、その凄い才能に溺(おぼ)れて、悪い方向に身を滅ぼさないでくれ」

怜悧な目と眼鏡(レンズ)の校長は、その細身に似合わない力強さで、バンの両肩を正面から両手で掴(つか)んでそう伝えてきた。

「わかりました。僕は、魔法を悪いことには使いません。

約束します」

特に邪悪に陥(おちい)る理由がないバンは、素直にそう返事をして、校長先生を心から安心させたのだった。

精霊魔法の五年生に進む際に、バンは進級試験を受けずにパスする裏技を編み出した。

「僕がもう少し魔法の勉強を頑張ったら、五年生に進級するためのテストを作ります」

「へえ、先生たちの代わりのお仕事を、やってくれるのかしら?」

バンに付き添ってくれていたマーガレット教授は、言ってからバンの目論見に微妙に気づいた。

「もし試験の作成文が通ったら、五年生への進級試験、僕はなしでお願いします!!」

目ざとい。

ある意味、当たり前の話だった。そこまでやられると。

まったくこの子は、本当に可愛い。

あとがき

可愛くねえよ! 化け物だよ!!!(魂の叫び)

作中の時代としては、『円卓十二宝剣』の開始時点より、少しだけ後になります

今後、登場予定のライアンも同様に、天才の魔法使いということになります。

バンは教育者として特に凶悪なまでの(善人だけど)圧倒的な才能を持ち、

ライアンは理論・応用共にとんでもない魔法学の大家となる存在(人にものを教えるのと、研究をわかりやすく説明、翻訳してもらうのはバンに任せよっかなー、とか言い出す)、といったところですね。

魔法の細かい設定にじわじわ、攻め込んでいければ幸いです。

この世界の魔法学は、基本的に従来の学問(特に理系)が必修となるので、作者の私、書い人(かいと)も、恐ろしいくらい勉強しないとなー、軽々しく書けねえ……とか思っています。

ありがとうございました!!

-320x87.png)